當(dāng)前位置:首頁>知識(shí)>元青花真品底部圖片大全,學(xué)好知識(shí)不怕騙

發(fā)布時(shí)間:2025-10-28閱讀(7)

|

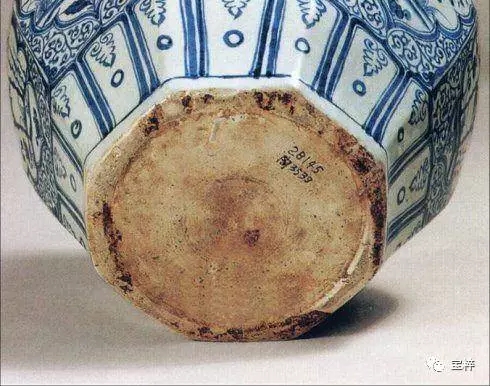

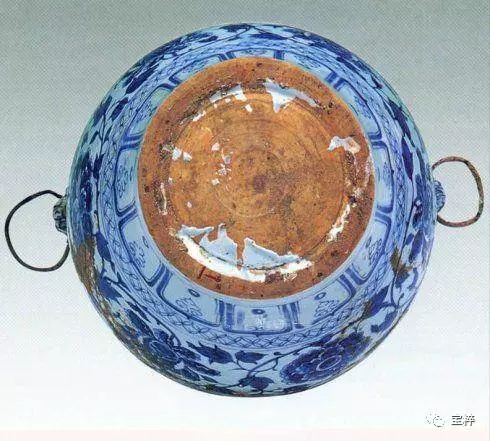

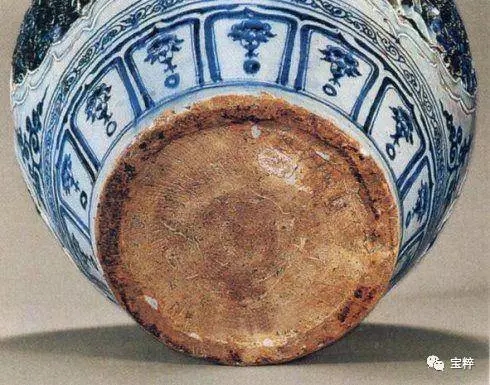

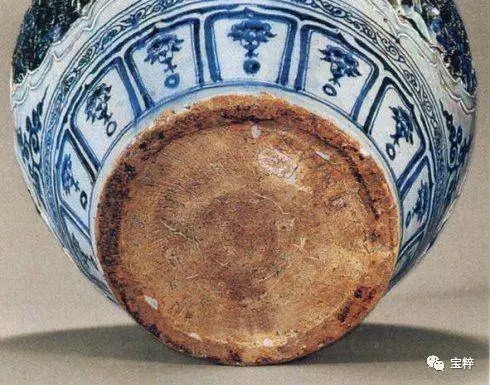

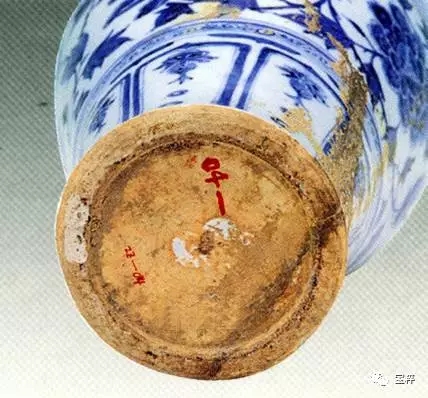

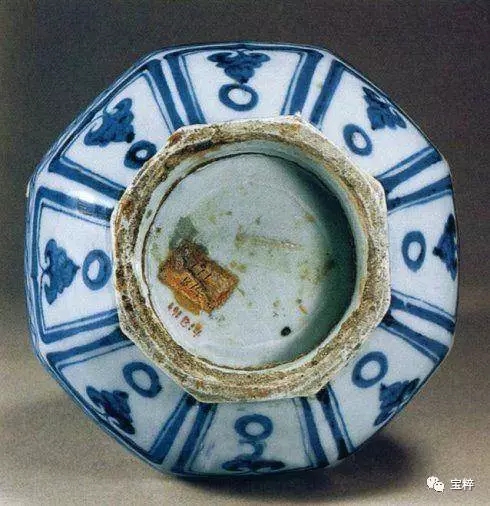

說到元青花真品其實(shí)市面上流傳的還挺多的,但是又由于它的價(jià)格昂貴,收藏前景十分的給力,所以很多人都發(fā)現(xiàn)了,這要是在元青花上面檢漏該多好啊,但是檢漏什么的可求不可遇,所以先要修煉好技能,元青花真品最核心的辨別真?zhèn)蔚牡胤骄褪堑撞苛耍训撞靠礈?zhǔn)了,那真假就八九不離十,所以下面給大家?guī)碓嗷ㄕ嫫返恼鎸?shí)底部圖片,需要的藏又別錯(cuò)過!  景德鎮(zhèn)瓷用料有一個(gè)淅變過程。唐五代時(shí),瓷胎由單一的瓷石構(gòu)成,宋末元初起,發(fā)明了瓷石中摻合高嶺土的二元配方,有些原料中高嶺土達(dá)20%。二元配方使瓷胎中三氧化二鋁(Al2O3)的含量得以提高,這樣能最大限度地減少瓷胎在高溫條件下的變形,保證了大件器物的制造同時(shí)提高了燒制溫度,使瓷化程度增加。在此基礎(chǔ)上,景德鎮(zhèn)燒出了體型巨碩的青花器,有直徑近60厘米的大盤和高達(dá)70厘米的大瓶。  元青花胎料有兩類:一類用進(jìn)口青花料,胎骨較白,稍含灰,手感沉重,致密堅(jiān)硬;另一類用國(guó)產(chǎn)土青料,胎骨灰白,胎體手感輕。元末有些青花小器胎色土黃,較粗松,用國(guó)產(chǎn)青料。  用進(jìn)口料繪制的器物中,體型巨碩的器物底面等露胎處有深淺不等的窯紅,碗、高足杯等小件器物則一般不見窯紅,大罐、大瓶等大件器物的蓋里面雖露胎,但不見窯紅。  大型瓶罐類器物由上下數(shù)段拼接而成,外壁接痕經(jīng)打磨,但內(nèi)壁接痕仍清晰可見。在器物頸部?jī)?nèi)側(cè)略加切削,內(nèi)壁均不修削。  器物底部有切削的螺旋痕,大瓶、大罐的底部旋削紋較粗、較疏,盤和碗的切削痕較細(xì)、較密。器物底部和圈足內(nèi)外沾有窯砂,有些已熔入釉中。  高足杯的高足與杯身以泥漿拼接,交接處可以看見土黃色或漿白色擠壓泥漿。  元青花瓷在加工中,胎內(nèi)表都會(huì)留下明顯的紋痕。這些紋痕因加工手法不同而有明顯區(qū)別。同現(xiàn)代手法比,元代更多的是采用手工拉坯方法,其它如印坯法,利坯(修胚)法也采用。 胎內(nèi)表的紋痕,數(shù)手工拉坯法形成的紋絡(luò)最為明顯。這些紋絡(luò)均為手工旋轉(zhuǎn)加工中所形成。紋痕態(tài)有多種:   一、寬道旋痕。痕寬大約一指左右,一圈圈擠挨,旋痕中部略凹。這種寬道旋痕并不一定布滿整個(gè)胎內(nèi)表,比如大罐,中、下部較明顯,到上部往往變得不明顯。  二、指紋旋痕,即是在寬道旋痕中還有絲絲緊挨密集的如發(fā)絲般粗細(xì)的旋痕,這是一種附于胎內(nèi)表面極淺的細(xì)紋旋痕,其粗細(xì)深淺度因藝人工匠的指紋粗細(xì)而不等,或稍粗或稍細(xì)。和現(xiàn)代采用機(jī)器旋轉(zhuǎn)加工中產(chǎn)生的如方便面條般粗細(xì)相挨的細(xì)條紋形象不同。    三、寬道旋痕明顯,指紋旋痕不明顯,或很淺淡。    四、只有寬道旋痕,無指紋旋痕。 產(chǎn)生上述紋痕的不同態(tài),主要和藝人手指生理形態(tài)以及不同的操作方向有關(guān)(拉坯中手指的橫豎方向會(huì)影響指紋痕的形成:有或沒有,明顯或不明顯)。這些紋痕均為元青花瓷的古代手工加工態(tài)。 手工拉坯法為最難掌握的方法,不光要照顧到胎內(nèi),還要考慮到胎外表。用此法拉成幾段最后相接成體,相接處擠出的泥痕大罐類器物一般均抹平(抹一下,不是很平,大罐口部?jī)?nèi)徑表面也抹平),部分小口梅瓶或中小器物只擠出泥痕不修整呈略凸態(tài)或修平者均有。胎內(nèi)均保留各種紋痕,胎外表盡量要處理平整、美觀,同時(shí)還要考慮入窯燒制時(shí)不變形。由于用此法造出工整器物極難,使現(xiàn)代模仿遇到重重困難,一般絕不敢冒險(xiǎn)輕易用此法來仿造(包括機(jī)器拉坯法也不敢輕易使用)。   除手工拉坯外還使用印坯法進(jìn)行加工,即用模具來制胎形。模具分上、下等幾段。事先將泥團(tuán)塞進(jìn)模具擠壓成形,脫模后得到幾段形坯,將幾段形坯和底片互相粘接成梅瓶或大罐等。此類方法的胎內(nèi)紋痕為較平整態(tài)。這時(shí)也有采取利坯(修坯)法將胎內(nèi)表進(jìn)行平整化修理,可修得極其平整。所以用印坯法得到的器物和拉坯法不同,是不具備寬道旋痕和指紋痕的。這種印坯法對(duì)于一些大梅瓶的制作相對(duì)容易得多。比如近年發(fā)現(xiàn)的博陵第款大梅瓶上,往往會(huì)使用印坯法,其胎內(nèi)表修整得極為平整,沒有手工紋痕。盡管目前對(duì)博陵第款器物仍有爭(zhēng)議,但這并不能否定元代時(shí)此一手法的應(yīng)用。

|

歡迎分享轉(zhuǎn)載→http://m.avcorse.com/read-731926.html

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號(hào)-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖