當前位置:首頁>知識> 中國的頂級國寶有哪些(下)?

發(fā)布時間:2025-10-28閱讀( 15)

|

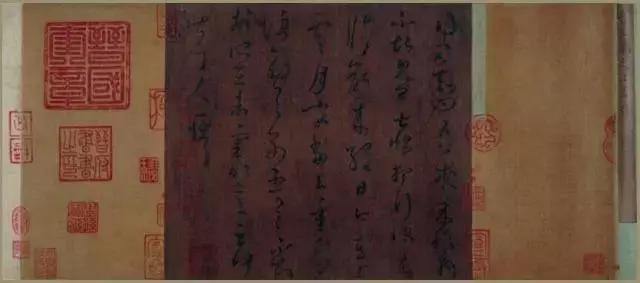

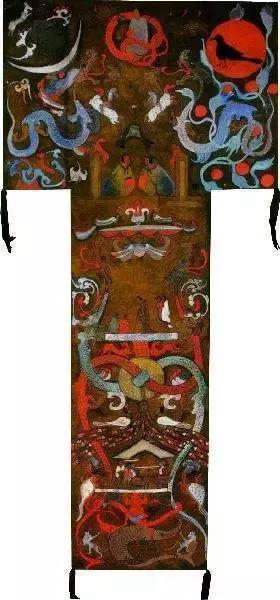

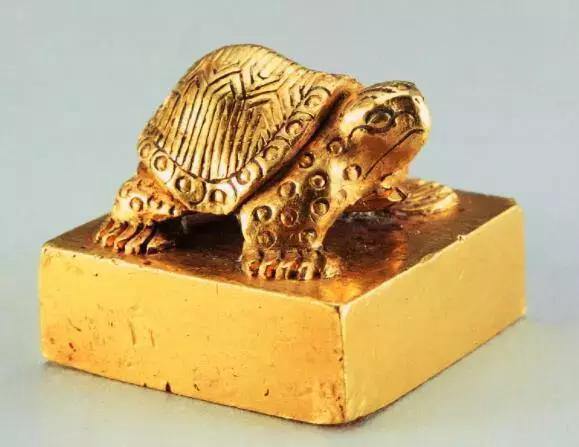

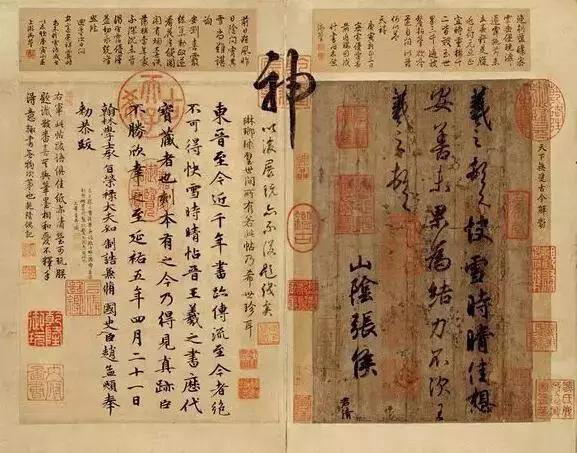

我國是一個有著上下5000年悠久歷史的古國,地大物博,在歷史上出現(xiàn)了很多價值連城的鎮(zhèn)國之寶。如今僅存的這些寶貝都珍藏有我國各個地區(qū)的博物館中,數(shù)量之多數(shù)不勝數(shù)。那么這些博物館的鎮(zhèn)國之寶都是些什么寶貝呢?今天小編就帶著大家一起來長長見識,開開眼界。話不多說,我們一起來看看吧。介紹分為(上)、(下)兩篇介紹,此篇為(下)篇。 南京市博物館元青花蕭何月下追韓信梅瓶  元青花蕭何月下追韓信圖梅瓶 元青花蕭何月下追韓信圖梅瓶,是世界上獨一無二的一只以漢代典故“蕭何月下追韓信”的故事為主體圖案的梅瓶,造型端莊,胎堅釉白,在制坯、繪畫、施釉、燒制等方面均達到極高的水平,堪稱元末明初青花瓷中的絕品佳作。 浙江省博物館《富春山居圖》(前段)  《富春山居圖》(前段) 富春山居圖,是元朝的書畫,畫家黃公望為鄭(別號:無用師)所繪,以浙江富春江為背景,全圖用墨淡雅,山和水的布置疏密得當,墨色濃淡干濕并用,極富于變化,是黃公望的代表作,被稱為“中國十大傳世名畫”之一。 江西省博物館商獸面紋鹿耳四足青銅甗  商獸面紋鹿耳四足青銅甗 商獸面紋鹿耳四足青銅甗,甑鬲連體,鬲襠高,下四足。耳上各立一鹿,一雄一雌,回首相顧。鹿豎角,短尾卷,身披鱗片。甑腹飾四組展體的獸面紋。鬲足袋滿飾浮雕獸面紋,它體形巨大,氣勢雄渾,奇美詭異,穩(wěn)定性良好,有“甗王”之譽。 上海博物館王羲之上虞帖  王羲之上虞帖 《上虞帖》是“書圣”王羲之所寫的一份信札,曾是多代皇家收藏的物品。 這件古色古香的字卷,是書法史上稱為"書圣"的東晉王羲之所寫的一份信札,名為"上虞帖"。雖是唐代摹本,它忠實地再現(xiàn)了原作的精神。卷子前后蓋有南唐和北宋皇室的收藏印章及歷代收藏印記,同時保留著北宋內(nèi)府的裝裱格式,是一件難得的藝苑瑰寶。 湖南省博物館素紗禪衣 馬王堆一號墓T型帛畫  素紗禪衣 曲裾素紗褝衣,西漢早期,衣長160厘米、通袖長195厘米、袖口寬27厘米、腰寬48厘米,衣重48克,1972年馬王堆一號漢墓出土。在一號漢墓槨室西邊箱出土的一件竹箱內(nèi)隨葬了轪侯夫人辛追生前所喜愛的時裝,其中2件薄如蟬翼、輕若煙霧的素紗褝衣特別引人注目。其衣料為輕薄的沒有染色的平紋方孔絲織物素紗,經(jīng)測算,其用紗料約2.6平方米,如果除去較厚重的用作衣領、衣袖、衣襟緣邊的絹,其重量只有20多克,每平方米衣料重僅12-13克。  馬王堆一號墓T型帛畫 馬王堆一號墓T型帛畫,中國西漢繪畫作品。長205厘米,上端寬92厘米,制作精美、色彩鮮艷、線條流暢,充分反映了漢初繪畫藝術的風格和成就,而且以神話與現(xiàn)實、想象與寫實交織而成的詭異絢爛場景為構圖,極具文化內(nèi)涵,為我國現(xiàn)存最早的描寫西漢當時現(xiàn)實生活的大型作品。1972年湖南長沙馬王堆1號幕出土。 四川三星堆博物館青銅神樹  青銅神樹 青銅神樹,共有八棵,夏代晚期青銅器。中國首批禁止出國(境)展覽文物。1986年出土于四川廣漢三星堆遺址,收藏于四川三星堆博物館。 其中一號大神樹高達3.96米,樹干殘高3.84米。有三層枝葉,每層有三根樹枝,樹枝的花果或上翹,或下垂。三根上翹樹枝的花果上都站立著一只鳥,鳥共九只(即太陽神鳥)。神樹的下部懸著一條龍,龍的頭朝下,尾在上,夭矯多姿。二號大神樹的一旁,同樣有一條蜿蜒盤桓的龍,神樹與神龍的一體形象,使神樹顯示出非凡的魅力與深厚的象征意義。 四川省博物館人面牛紋大銅罍  人面牛紋大銅罍 西周人面牛紋大銅罍,通高79厘米,腹徑41厘米。 罍蓋的頂端浮雕成四面人形面容,造型飾紋猶如頭上戴冠的人面,與廣漢三星堆青銅大立人的頭飾有幾分相象,使人猜測它們之間是否存在某種淵源關系。蓋身反時針飾前蹄下跪側面同向的四個牛紋,罍雙耳為圓雕牛頭形,而牛身一分為二飾于肩兩側,兩牛尾之間再飾一牛頭,腹下另飾一小牛頭形耳。所有的牛紋都采用比較寫實的圓雕或高浮雕塑造。值得一提的是,從牛角等造型特點看,所飾之牛,都有一對彎曲的牛角,當為四川地區(qū)耕田的水牛形象。由于該罍裝飾的牛紋較多,因而也有人將該罍稱作牛紋罍的。全器除主圖外,沒有再飾其他紋飾,器身素潔,翠綠亮潤,如翠玉一般,是古玩界常說的典型“綠漆古”。整件器物制作精美,簡潔大氣,不愧是巴蜀青銅器的代表,國之重器。 四川省成都金沙遺址博物館“太陽神鳥”金飾  “太陽神鳥”金飾 太陽神鳥金飾是2001年出土于四川成都金沙遺址的一張金箔,屬商代晚期作品,整個金飾呈一圓環(huán)形狀,金飾上有復雜的鏤空圖案,分內(nèi)外兩層,內(nèi)層為周圍等距分布有十二條旋轉(zhuǎn)的齒狀光芒;外層圖案圍繞著內(nèi)層圖案,由四只相同的朝逆時針飛行的鳥組成。四只鳥首足前后相接,朝同一方向飛行,與內(nèi)層漩渦旋轉(zhuǎn)方向相反。對其進行成分分析得知其含金量高達94.2%。該金飾可能是古蜀人祭祀用的神器。現(xiàn)藏于四川省成都市金沙遺址博物館。2005年8月16日“太陽神鳥”金飾正式成為中國文化遺產(chǎn)標志。 重慶中國三峽博物館西漢偏將軍印章  西漢偏將軍印章 “偏將軍印章”是1982年市民劉定全在嘉陵江邊拾得,捐贈給重慶市博物館收藏。此印系龜紐方形金印,通高2厘米,紐高1.2厘米,邊長2.4厘米,重108.95克。含金96%。篆刻印文“偏將軍印章”五字三行,前2字為第一行,中間2字為第二行,后1字為第三行,是一方漢代官印。 據(jù)文獻記載,偏將軍系將軍的輔佐,此官制始設于春秋,通常由帝王拜授,也有大將軍拜授的。偏將軍印沿襲了兩漢官印制度,即官高者用龜紐,中下級官吏用鼻紐的制度。金制官印流行于漢晉時期,目前全國共發(fā)現(xiàn)26枚,兩漢金印僅存15枚,為希罕之物,至為珍貴。 云南省博物館牛虎銅案  牛虎銅案 戰(zhàn)國牛虎銅案,是云南青銅文化藝術的杰作,也是云南省博物館的鎮(zhèn)館之寶。它出土于江川李家山墓葬群中墓坑最大,隨葬品最多的24號墓。器物主體為一頭大牛,站立狀,牛角飛翹,背部自然下落成案,尾部飾一只縮小了比例的猛虎,虎做攀爬狀,張口咬住牛尾;大牛腹下中空,橫向套飾一只站立狀小牛。大牛與小胡用模鑄造,一次成型,小牛則另鑄再焊接于大牛腹下。作為滇國的一件祭器,牛虎銅案在力學和美學上都達到了極高水平,幾近完美。 貴州省博物館唐開元投龍銅簡  唐開元投龍銅簡 唐開元二十六年,高35.9厘米,寬12厘米,厚0.8厘米,重3270克。投龍簡系封建皇帝舉行“投龍”典禮時,刊刻告文的銅版或銀版。 此簡為長方形銅板,素地無紋飾,通體蒼翠如玉,間有褐色斑痕。正面陰刻楷書李隆基告文、年款等共五行八十六字,背面刻字三行共五十一字。 這件簡為唐玄宗李隆基為祈“長生之法”,于開元二十六年(公元738年),“投刺紫蓋仙洞”之銅版簡,時年玄宗53歲。 廣西壯族自治區(qū)博物館翔鷺紋銅鼓  翔鷺紋銅鼓 西漢翔鷺紋銅鼓,高36.8厘米,面徑56.4厘米,足徑67.5厘米。1976年出土于廣西貴縣(今貴港市)羅泊灣1號墓。 鼓面中心為太陽紋,十二芒,芒外七暈圈,主暈為銜魚翔鷺紋,其余飾櫛紋、勾連雷紋和鋸齒紋。鼓身九暈圈,飾鋸齒紋、圓圈紋、羽人劃船紋和羽人舞蹈紋。鼓胸為六組羽人劃船紋,每船六人,其中三船的劃船者皆戴羽冠,另三船各有一**人,船頭下方有銜魚站立的鷺鷥或花身水鳥,水中有游魚。鼓腰飾八組羽人舞蹈紋,每組二至三人,頭戴羽飾,下身系展開的羽裙,兩臂外展,雙腿叉開作舞蹈狀。舞上空有銜魚的翔鷺。足部一側臥刻篆文“百廿斤”。銅鼓實測重30750克,彌足珍貴,整器品相完好、鑄造精良,在國內(nèi)實屬罕見,堪稱國寶級文物。 該鼓屬石寨山型銅鼓。銅鼓是西甌、駱越的重器,甌駱人不僅用作伴舞節(jié)樂,還曾把它作為權力和財富的象征。銅鼓集冶煉、鑄造、繪畫、雕塑、音樂、舞蹈于一身,是南方古代民族特有的綜合藝術精品。銅鼓文化源遠流長,融政治、經(jīng)濟、文化于一體,兩千余年綿延不絕。直到今天,我們?nèi)钥稍谠S多民族村寨領略到它的奇異風采。 廣東省博物館千金猴王硯  千金猴王硯 千金猴王硯,是粵博其中一件鎮(zhèn)館之寶。猴王硯以端石中最名貴的老坑石雕刻而成,硯中集合了魚腦凍、 胭脂火捺、微塵青花、玫瑰紫和金線等眾多名貴石品。凡具有魚腦凍的硯臺都質(zhì)地高潔,發(fā)墨細膩。此硯中的魚腦凍更是獨一無二,天然呈現(xiàn)出一只獼猴形象。獼猴形“魚腦凍”被完整的保留在硯堂中。 據(jù)說猴王硯因名氣太大,曾幾經(jīng)輾轉(zhuǎn),多次易主。抗日戰(zhàn)爭時,何氏后代把猴王硯賣給了一古董商,后又轉(zhuǎn)到汪精衛(wèi)之妻手里。日本投降后被接收大員掠奪, 再落入私人手中,1951年猴王硯又被賣到了廣州文物店,中山大學教授商承祚先生得知后又從文物店買下此硯,后再轉(zhuǎn)讓給了廣東省文管會收藏。廣東省博物館建立后才正式收藏了此硯, 結束了它“顛沛流離”的命運。 福建博物院云紋青銅大鐃  云紋青銅大鐃 福建博物院館藏的西周云紋青銅大鐃,是1978年12月26日,建甌縣小橋公社陽澤大隊社員在陽澤村東北黃科山開墾茶園時所發(fā)現(xiàn)的。鐃重100.35公斤,通高76.8厘米,造型渾厚、鑄造精細、紋飾精美、通體銹色翠綠,整件器物穩(wěn)重古樸。商周時期這樣大型甬鐘的出土,不但在我省是首次的,在國內(nèi)也是比較罕見的,已被定為國家一級珍貴文物,為研究西周時期禮制和禮樂器的發(fā)展、演變;探討福建古代文化及其與外地的關系等問題,增添了寶貴的實物資料,具有重要的歷史和藝術價值。 鐃,形制似鈴,但無舌而有中空之柄,屬手執(zhí)敲擊樂器,其用途是在退軍時敲擊之止鼓,以示退兵,是一種古代的軍樂器。鐃腔體外表多有紋飾,體內(nèi)外與柄或有銘文,紋飾與銘文皆以柄所在方向為正,由此可知鐃在使用時,口是向上的。小型的鐃,應是在中空短柄中接續(xù)木柄,手執(zhí)木柄敲擊發(fā)聲的。但大型的鐃不便手執(zhí),則當是插在座上敲擊的。 建甌出土的這件銅鐃為大型鐃,為雙范合鑄而成,鐃口朝上,此鐃器形高大,應是插在器座上敲擊的。鐃體兩面花紋相同,無銘文,每面各有圓枚十八個。左右各列三行圓枚,每行三個。枚作半球狀凸起,直徑3.5、高約2厘米,上飾渦紋,枚上為景,景作乳頭狀,高約0.8厘米。鐃通體紋飾以商周時期流行的云雷紋為主,甬(即柄)上部兩面各飾獸目一對,與云雷紋組成獸面紋。旋(甬上凸起的一圈為旋)上以細云雷紋為地,飾凸起的勾連云紋。鼓部(鐃體的上部,敲擊處為鼓)中央稍高起,裝飾有云雷紋及其獸面紋。此種大鐃目前所知主要出自南方湖南、浙江、廣西、福建、江西、江蘇六省,其時代約在商晚期至西周早期。 海南省博物館越王亓北古劍  越王亓北古劍 越王亓北古劍,又稱“盲姑”劍、“不壽”劍,系越王勾踐之孫王不壽的自用劍,距今已有2400年的歷史,目前發(fā)現(xiàn)存世僅三柄,尤以入藏海南省博物館的這柄最為完整,是所有存世的越王劍中最長的一把,品相極佳。 劍身通體散發(fā)冷光,刃口鋒利,斜寬從厚格式,中脊起線,兩從斜弧,雙刃呈弧形于近鋒處收狹,喇叭形素面劍首,莖為柱形,莖上有平行箍2道,上有錯金紋飾,劍首環(huán)銘及劍格銘文共計32個字,全部為錯金鳥蟲書篆體,歷經(jīng)2400年風風雨雨,銘文依然清晰可辨,色彩鮮明。 臺灣臺北故宮博物院翠玉白菜、東坡肉形石 毛公鼎、 《快雪時晴帖》  翠玉白菜 這件與真實白菜相似度幾乎百分百的作品,是由翠玉所琢碾而成,親切的題材、潔白的菜身與翠綠的葉子,都讓人感覺十分熟悉而親近,別忘了看看菜葉上停留的兩只昆蟲,它們可是寓意多子多孫的螽斯和蝗蟲。 此件作品原至于紫禁城的永和宮,永和宮為光緒皇帝妃子瑾妃的寢宮,因此有人推測此器為瑾妃的嫁妝,象征其清白,并企求多子多孫。  東坡肉形石 這塊清代的東坡肉形石,是一塊天然的石頭,色澤紋理全是天然形成的,看上去完全是一塊栩栩如生的五花肉塊。“肉”的肥瘦層次分明、肌理清晰、毛孔宛然。  毛公鼎 毛公鼎,西周晚期青銅器,因作器者毛公而得名,清道光二十三年(1843年)出土于陜西岐山(今寶雞市岐山縣),現(xiàn)藏于臺北故宮博物院。 高53.8厘米,腹深27.2厘米,口徑47厘米,重34.7公斤。口飾重環(huán)紋一道,敞口,雙立耳,三蹄足。 毛公鼎銘文長度接近五百字(有497字、499字、500字三說),在目前所見青銅器銘文中為最長。銘文的內(nèi)容可分成七段,是說:周宣王即位之初,亟思振興朝政,乃請叔父毛公為其治理國家內(nèi)外的大小政務,并飭勤公無私,最后頒贈命服厚賜,毛公因而鑄鼎傳示子孫永寶。  《快雪時晴帖》 《快雪時晴帖》是晉朝書法家王羲之的書法作品,以行書寫成,紙本墨跡。縱23厘米,橫14.8厘米,4行,28字。《快雪時晴帖》是一封書札,其內(nèi)容是作者寫他在大雪初晴時的愉快心情及對親朋的問候。收藏于臺北故宮博物院。 以上這些各地博物館的珍貴館藏是不是讓您大開眼界呢?如果有時間,也建議您到博物館參觀實物珍品,感受中國文化,歷史變遷。 |

歡迎分享轉(zhuǎn)載→ http://m.avcorse.com/read-736222.html

上一篇:高湯的制作方法

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖