當前位置:首頁>知識>三分損益法是誰提出的?古代樂律發展史介紹

發布時間:2025-10-28閱讀(7)

|

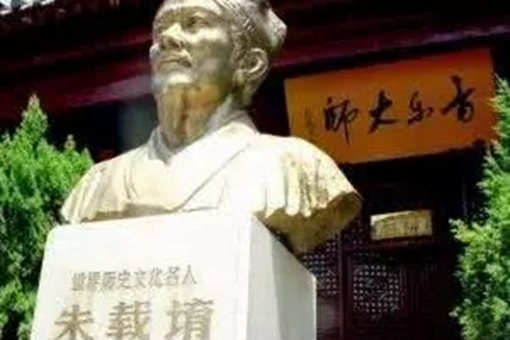

根據《昌氏春秋》的記載,我國古代對于樂律的制定可以追溯至黃帝時期,雖然這個說法不能保證準確,但樂律肯定已經存在上千年的歷史。早在秦以前就發明了樂器和樂曲,曾侯乙編鐘就是最好的證明。三分損益法是古人在制定音律時使用的生律法,它為管長或弦長的長度比例提供了準則。漢唐盛行歌舞音樂,到了宋元則是以戲曲為主,下面就為大家介紹下古代樂律的發展史,感興趣的話就一起來看看吧。  一、“三分損益法”的誕生 唐朝杜佑的《通典》說:“自殷以前,但有五聲。”可見在殷商以前,早就有五聲的稱謂了。是哪五聲呢?相傳周朝呂望的《太公六韜》說:“律管十二,其聲有五:宮、商、角、徵、羽。”這五聲的由來,源遠流長,已經不太清楚了。但春秋戰國時期成書的《管子 地員篇》講得很生動有趣。它說:“凡聽徴,如負豕覺而駭;凡聽羽,如馬鳴在野;凡聽宮,如牛鳴窌中,凡聽商,如離群羊;凡聽角,如雉登木以鳴。”  它還介紹了取宮、商、角、徵、羽中的任一音為主音,把它對應的長度接連乘以4/3及2/3,依次得到五個音,就可構成一個五聲音階;而且作為主音的那個音,就是這個五聲音階音調的標志。例如令黃鐘宮音的弦長為9×9=81,則徵音弦長為81×4/3=108;商音弦長為108×2/3=72;羽音弦長為72×4/3=96;角音弦長為96×2/3=64。將上述五個音依其弦長大小排列如下:徵、羽、官、商、角,即成五聲徴調的音階。 這個定律法就是蜚聲中外的 “三分損益法”。因為弦長與順率成反比,所以它們之間的頻率比均為三比二(即相差五度)或其倍數。因此,由三分損益法得出的五聲音階實際上是由許多相差五度的音組成的。所以三分損益法又名“五度相生法”。五度相生律既簡單易算,又和諧悅耳,在我國律學史上占有十分重要的地位。  春秋時期的音樂大體上就是根據這種樂制,演奏出來是十分動人的。難怪孔子聽了《詩經》名篇《關睢》的演奏,興奮地說:“洋洋乎,盈耳哉!”其精彩程度可知。數千年間不知出現過多少種律制,而五度相生律的余風遺韻,一直留存不衰,足見它的生命力是很強的。  二、“十二律”登上我國律學史的舞臺 由于樂器的發展和音樂實踐的要求,加之國內南北方各民族之間的交流日趨頻繁,音愈增加,生律愈繁,律制當然要隨之發展。先是在原來五個音之外,再加上變徵和變宮兩個半音,組成七聲音階。更為了變調的需要,又加上了一些半音,使在一均(一個八度)之間,包含十二個音,成為所謂十二律。 到公元前第三世紀時,十二律已從三分損益法脫穎而出,登上我國律學史的舞臺。十二律的名稱,依次為“黃鐘、大昌、太簇、夾鐘、姑洗、中呂、蕤賓、林鐘、夷則、南呂、無射和應鐘。”  上述十二律,又稱為六律六呂。顧名思義,黃鐘、夾鐘、林鐘、應鐘,當指鐘聲無疑;至于大昌、中呂、南呂的呂字,根據《周禮》與《國語》的提法,呂即同,同即筒,就是竹管的意思。可以推測大呂、中呂、南呂來源于某些竹管樂器。剩下幾個隱晦難解、古義不明的律名:如太簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射等,依照專家的意見,可能是音譯當時南方少數民族傳入中原地帶的“南蠻鴃舌之音”而成。 律學的進步,無疑也反過來促進了音樂的發展。春秋戰國時期,我國涌現出許多著名的樂師,如師涓、師摯、師曠、師襄等等。一代名手俞伯牙競能彈出志在高山、志在流水的格調。律學的勃發展,必然把制訂樂律標準的問題提到議事日程上來。孟子說過:“師曠之聰,不以六律不能正五音。”由此可見一斑。  三、我國古代“以管定律”說 究竟我國古代是以管定律,還是以弦定律,一直存有疑問。人們多么盼望地下遺物的出土,讓事實作出判斷。 1972年我國湖南長沙馬王堆一號漢墓,第一次發掘出公元前150年以前的一組律管。這是能發出高低不同的標準聲音的十二支竹管,其中最短的10.2厘米,最長的17.65厘米,孔徑約0.65厘米,管的下端皆書有“黃鐘、大呂、應鐘”等音律名稱。為我國古代以管定律說提供了新的證據。  同一時期的歐洲,則根據弦長不同發聲頻率就不同的道理,一直是以弦定律的。他們的成就,以公元前第六世紀古希臘哲學家兼數學家畢達哥拉斯(約前582-493)為代表。其研究的五度相生律,稱作“畢氏律制”,長時期稱霸歐洲樂壇,余波及于后世。 說也怪,兩種不同的古代文明,雖然各自經歷了很長的發展過程,最后卻不約而同地都得到了五度相生律。中國以管定律和西方以弦定律正好東西輝映,實有異曲同工之妙。 值得一提的是管上定律比起弦上定律來,不止困難多少倍。弦上算音,只需要考慮弦的實際長度,而管上算音,因為是管內空氣柱振動發聲,還要顧及空氣柱在管口邊上的逸出部分,進行校正。這是一項十分復雜的工作,所以我國古代以管定律經歷了一個由簡單到復雜、由一般到精確的逐步改進過程。在晉朝荀勖發現管口校正數以后,用管作定律器就比較標準了。  四、三分損益十二律的不足之處 三分損益十二律比起以前來雖然是一種進步,但是細看一下,仍嫌美中不足。古代大半音的音程為114音分,小半音的音程為90音分,兩者之差為24音分,俗稱古代音差。當以三分損益法生律到第12次(即第13律)時,第13律理應還原為清黃鐘(音程值為1200音分)。但是從中呂再上升ー個五度的實際結果,卻是522(中呂) 702(五度)=1224,比清黃鐘要高出一個古代音差。由此可見,這樣的十三個音不能真正組成一個完整的八度。 為了適應旋官(又稱旋相為宮,即以任一律為宮,依次選擇七律來組成一個七聲音階)和轉調的需要,滿足對于音樂藝術的更高要求,需要盡可能方便、合理地消除這個古代音差。 后世的音樂家和樂工、琴師,為了解決這個難題,進行了不斷的探索,經過近兩千年的努力,才大功告成。在這歷史的長河里,律制改革的嘗試名目繁多,舉不勝舉,這里不一一介紹。  五、“十二平均律”徹底解決旋宮轉調問題 此后,音樂的發展十分迅速,尤其在唐宋時期,文化鼎盛,樂府、唐詩、宋詞,都要配上音樂,文人墨客大都要懂一點律學,再加上各民族之間的同化,造成了音樂文化的大融合。發展到十六世紀,我國歷代眾說紛紜的旋宮轉調問題,已初步具備了徹底解決的客觀基礎。 十二平均律猶如騷動于母腹中的嬰兒,即將呱呱墜地。另一方面,歐洲在文藝復興運動(14-16世紀)推動下,音樂界群起研究古代希臘音樂。自十六世紀中葉起,器樂已漸抬頭,轉調日趨繁復,鍵盤樂器(如鋼琴、風琴等)雖用全音平均律,也漸感不便,十二平均律遂成了音樂理論家們追求的目標。東西兩種文明分別沿著各自獨特的發展路線前進,究竟誰能首先到達勝利的目的地,歷史在拭目以待。  十六世紀我國明萬歷時期,大樂律家朱載堉在總結前人經驗的基礎上,寫成《律呂精義》一書,在世界上第一次闡明了“十二平均律”。這是律學發展的必然結果。早從漢代起,我國的琵琶一類樂器,一直在實踐上使用某種平均律。朱載堉既博又精,數理兼通。他考慮到律學理論既要滿足旋宮轉調的需要,又不能律數過多,便于樂器制造和演奏(唱),只有徹底擺脫因循守舊的路子,走平均律的道路才能成功。 他的“左旋右旋相生”理論,使“十二律黃鐘為始,應鐘為終,終而復始、循環無端”成功地解決了音階在音律上的轉調問題,甚至連現代鍵盤樂器的創制,也都有賴于他所提供的聲學理論基礎。  朱載堉發現十二平均律后,過了52年,法國音樂理論家梅爾生也搞出了十二平均律,跟中國的十二平均律遙相呼應。西方究竟是獨立創造,還是受了我國的啟發和影響,至今尚無確切證據。但是具有諷刺意味的是,朱載堉將他的畢生努力所得,畢恭畢敬地呈獻給皇上后,這些無價之寶卻被當作一團廢紙,打入冷宮,束之高閣,并不實行。(www.ws46.coM) 清代乾隆皇帝還把它罵得狗血噴頭。一直到它傳入歐洲以后,才轟動了整個世界,獲得了洋伯樂們的高度評價,使歐洲科學界不得不對中國人刮目相看。  時至今日,十二平均律已經風行于世界。歐洲音樂基本上采用十二平均律,然而大、小提琴演奏時往往容易傾向于五度相生律,還保存著古代大音階的遺風。我國現代音樂,由于移調和轉調的需要,加上向多聲部發展,因此采用十二平均律作為標準,只是時間問題。 十二平均律是中華民族的優秀文化遺產。用十二平均律作為標準,在實踐上并不拒絕五度相生律及其推演的一種“純律”的“加味”。采用十二平均律后,不僅無損于我國的民族風格,而且有利于國際的音樂交流。 |

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖