當(dāng)前位置:首頁>知識> 文字是誰創(chuàng)造的?

發(fā)布時間:2025-10-28閱讀( 14)

|

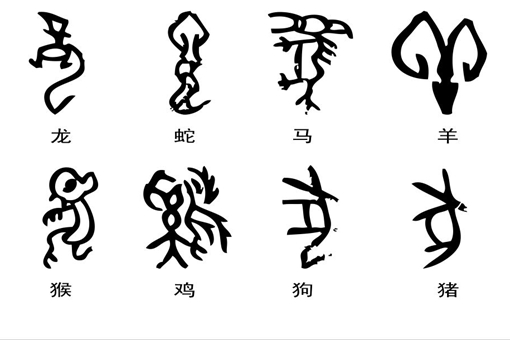

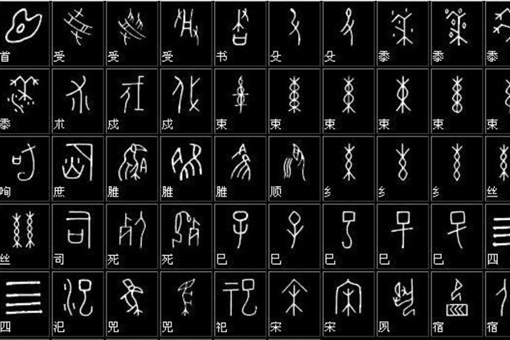

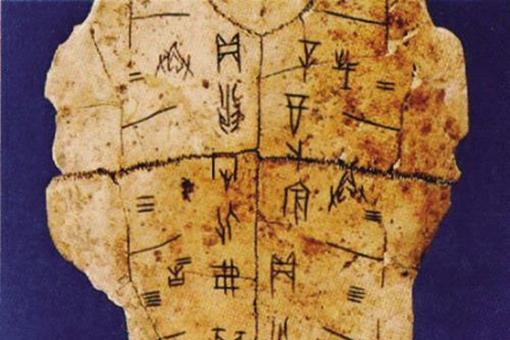

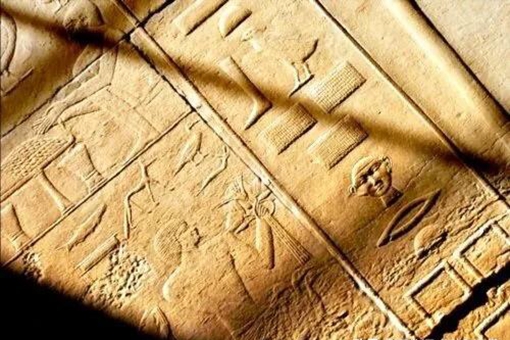

在遙遠的上古原始社會當(dāng)中,人們一步步從堆石記事到結(jié)繩記事發(fā)展到用符號文字。遠古的符號文字在中國歷史上延續(xù)了有5000多年的歷史。在遠古早期文化記錄基本上都是以用符號文字所記錄下來的。那么我們所使用的文字是誰創(chuàng)造的呢?接下來我們就一起來了解了解吧。  相傳倉頡在黃帝手下當(dāng)官。黃帝分派他專門管理圈里牲口的數(shù)目、屯里食物 的多少。牲口、食物的儲藏量在逐漸增加,光憑腦袋記不住了。倉頡整日整夜地想辦法,先是在繩子上打結(jié),用各種不同顏色的繩子,表示各種不同的牲口、食物,用繩子打的結(jié)代表每個數(shù)目。但時間一長久,就不奏效了。怎么才能不出差錯呢。這天,倉頡參加集體狩獵,走到一個三岔路口時,幾個老人為往哪條路走爭辯起來。一個老人堅持要往東,說有羚羊;一個老人要往北,說前面不遠可以追到鹿群;一個老人偏要往西,說有兩只老虎,不及時打死,就會錯過了機會。倉頡一問,原來他們都是看著地上野獸的腳印才認定的。倉頡心中猛然一喜:既然一個腳印代表一種野獸,我為什么不能用一種符號來表示我所管的東西呢?他高興地拔腿奔回家,開始創(chuàng)造各種符號來表示事物。  從此,倉頡便注意仔細觀察各種事物的特征,譬如日、月、星、云、山、河、湖、海,以及各種飛禽走獸、應(yīng)用器物,并按其特征,畫出圖形,造出許多象形字來。這樣日積月累,時間長了,倉頡造的字也就多了。倉頡把他造的這些象形字獻給黃帝,黃帝非常高興,立即召集九州酋長,讓倉頡把造的這些字傳授給他們,于是,這些象形字便開始應(yīng)用起來。  倉頡以此造出的形象,遂稱為文字。倉頡所創(chuàng)的文字有六類大意,一類是指代事情的字,如"上、下",二是指形象字,如"日、月"。三是指形聲字,如"江、河",四是指會意字,如"武、信"。五是指轉(zhuǎn)注字,如"老、考"。六是指假借字,如"令、長"。 指事情的文字,在上為上,在下為下。指象形的文字,日滿月虧,仿照其形也。形聲的文字,以類為形,配以聲。會意的文字,止戈為武,人言為信也。轉(zhuǎn)注的文字,以老壽考也。假借的文字,數(shù)言同字,其聲雖不一樣,文意相同。所以自黃帝到夏商周三代,文字一直沿用未曾做改動。  倉頡造字成之日,舉國歡騰,感動上蒼,把谷子像雨一樣嘩嘩地降下來,嚇得鬼怪夜里啾啾地哭起來,即《淮南子》記載的"天雨粟,鬼夜啼"。 所謂的倉頡造字,并不是說倉頡一個人完全地將文字發(fā)明創(chuàng)造出來,而是說倉頡將民間既有的圖畫文字進行廣泛搜集,并加以認真整理,從而創(chuàng)制出一套成體系的規(guī)范的象形文字。  秦始皇二十六年(前221 年)統(tǒng)一中國之后,效法倉頡推行"書同文字",強制對文字進行大規(guī)模的整理和規(guī)范。《說文·序》中記載, 秦統(tǒng)一之前,"分為七國",各國之間" 言語異聲,文字異形 "。 一統(tǒng)后," 隨想李斯乃奏同之,罷其不與秦文合者。斯作《倉頡篇》,中車府令趙高作 《 爰歷篇 》,太史令胡毋敬作《博學(xué)篇》,皆取史籀大篆,或頗省改,所謂小篆者也。 "秦朝統(tǒng)一和簡化文字,采用小篆。由此可見,文字的發(fā)明和流傳,不是一人之力和一時之功所能完成的,承載著更多祖先的智慧,歷經(jīng)反復(fù)篩選,最終走向規(guī)范化,被人們所接受。 |

歡迎分享轉(zhuǎn)載→ http://m.avcorse.com/read-731200.html

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖