當前位置:首頁>知識> 望梅止渴的故事是怎么樣的?典故出處介紹

發布時間:2025-10-28閱讀( 12)

|

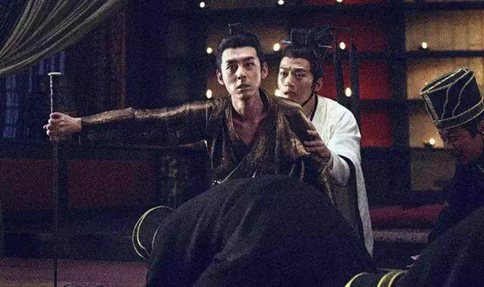

望梅止渴這個成語我們大家應該非常熟悉,平時生活中見的應該也比較多,其實這個成語是根據一則三國時期的故事而來,后人就根據這個故事總結出了這個成語。下面就為大家詳細介紹下這則成語的典故到底是怎么樣的,不過還有一個成語和望梅止渴的意思相近,也是由曹家人發明,這又是怎么一回事呢?下面一起來看看吧。  提起曹操,大多數人會不由自由的,為他貼上“奸詐”這一標簽。雖然真實歷史上的他,沒有演義中那般令人生厭,但他的真實面目,也的確與“奸詐”二字,脫不了干系。拋開其他不談,“望梅止渴”這一典故,相信大多數人都耳熟能詳——有一次他率軍出征的時候,士兵都非常干渴,卻一時找不到水源。為了安撫士兵,曹操謊稱前面不遠處,有一片梅林,并以此為動力,激勵士兵繼續前進,一直到找到水源。  這則記載于《傅子》中的小故事,被總結為了“望梅止渴”這一成語,現在一般用來比喻,愿望無法實現,用空想來安慰自己。這是廣為人知的,不必過多贅述。然而很少有人知道的是,一個與“望梅止渴”,含義非常相近,且同樣流傳至今的成語,竟然出自曹操的孫子之口。這是怎么回事呢?  《三國志·盧毓傳》記載:“時舉中書郎,詔曰:‘得其人與否,在盧生耳。選舉莫取有名,名如畫地作餅,不可啖也。”意思是說,曹叡為帝期間,有一次需要選舉中書郎,曹叡便下詔說,能不能找到合適的人,擔任這一職位,就看盧毓的了。為了讓盧毓辦好這件事,曹叡特意囑咐道,不要選名聲極大的人,虛名就像在地上畫餅,不能充饑。后人根據他的這一句話,總結出了一個成語,即“畫餅充饑”,現在一般用來比喻,用空想來安慰自己,或欺騙別人。意思與“望梅止渴”相近。  那么,因為這一成語,曹叡改進了曹魏的選拔人才制度,又是怎么回事呢?眾所周知,在漢朝,選拔人才主要靠舉孝廉等方法,但是天下大亂之時,人口流動極大,這一方法已經不再適用,于是曹操提出了“唯才是舉”。到了曹丕時期,則在陳群的建議之下,開始了“九品中正制”,出現了“上品無寒門,下品無士族”的怪象。而曹叡在對盧毓說出,選拔人才若只重虛名,便如同畫餅棄饑一言之后,盧毓又對選拔人才的方法與制度,提出了改進策略。  《三國志》記載:“毓對曰:‘名不足以致異人,而可以得常士。常士畏教慕善,然后有名,非所當疾也。愚臣既不足以識異人,又主者正以循名案常為職,但當有以驗其后。故古者敷奏以言,明試以功。今考績之法廢,而以毀譽相進退,故真偽渾雜,虛實相蒙。’帝納其言,即詔作考課法。”  意思是說,盧毓認為,只憑借名聲雖然選拔不到真正的奇才,卻可以選拔到一般的人才。畢竟那些有名聲的人,服從管理,素有善行,然后才得以揚名。因此他勸說曹叡,不要反感這一選拔制度。接著,他又提到,自己無法識別異才,只能憑名聲選拔官員,然后看他們任職之后,是否合格。并提到,古代讓官員自己述職,并憑借他們的政績進行升降,現在這一考核制度早已被廢除,除了依靠名聲之外,沒有其他辦法,朝堂之中才會出現魚龍混雜的情況。曹叡聽了之后,下令重新制考核官員之法,于是曹魏選拔人才的制度,更加完善。 通篇分析之后,我們不難得知,魏明帝曹叡,雖然做過很多不靠譜的事情,但作為一個帝王,他大體是合格的,畢竟不是每一個皇帝,都能夠清楚的看到朝堂上的弊端,并及時做出調整。而他創下了“畫餅充饑”這一成語,比起其祖父曹操的“望梅止渴”,不但不遜色,反而寓意更妙,用法更廣。 |

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖