當前位置:首頁>民俗> 中國古代的時間制度是怎樣的?古人有時間觀念嗎?

發布時間:2025-10-28閱讀( 15)

|

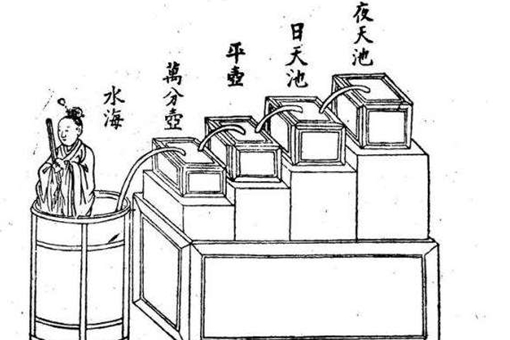

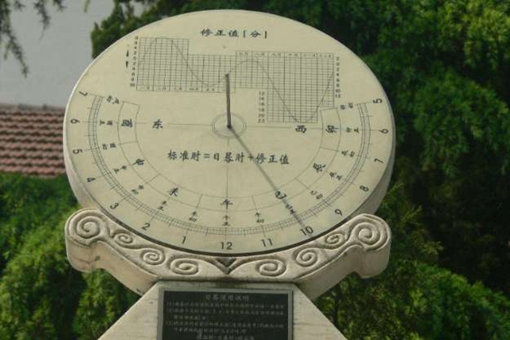

現在隨著城市化建設的加快,城市發展越來越美好,科技時代已經到來,現在的社會現在的時代都是一個科技發展的時代,在這樣快節奏的生活中,人們的時間觀念也是非常強的,人們都過著快節奏的生活,那么,現在也是有人在崇尚著慢生活,因為慢生活其實也是一種生活態度,我們今天就一起來看看中國古代的時間制度是怎樣的?古人有時間觀念嗎?  我們生活中方方面面都離不開記時,在信息發達的當今社會,細小到秒的萬分之一,大到宇宙學、天文學、物理學等超大計時方法。 但是人們往往疑惑的是,中國古代普通的計時制度是怎樣的呢?普遍都只能認識到時辰、刻,以下就是模糊的概念,甚至懷疑都沒有精準的小時間計述制度,還為此感到自卑。 人類認識時間是逐漸的,意識到有時間的存在,起碼要先知道有類似的時間周期,所謂時間周期,就是自然現象中可以肉眼觀測到的時間規律,比如一晝夜,每天都會天明,也會夜晚,從不間斷。發現了這個規律之后才會產生最直接的時間概念,亦即一日。 隨著社會的發展,時間勢必會被量化、可計算化,那么一天的時間是否可以量化?每天的時間是否是恒定的?那必須產生可分化一天的量化數據單位來進行測算。 而無數個一日組合起來,又發現了季節、年等自然周期時間,于是乎,基本完整的計時制度產生了。全人類大都如此。年、月、日。歷法從此產生。 一般而言,一年分為十二個月,一月有大概三十日。而瑪雅人的歷法一年分為十八月(烏納),一月(烏納)分為二十金(日)。較為特殊。 而中國的始祖伏羲,創立的歷法為十月太陽歷,亦即,一年十月,一月三十六日。女媧時期觀測到十月太陽歷與天文不符,遂在歲末加五天,合三百六十五天,進一步將歷法改為一年十二月,一月三十天,歲末加五天。久而久之,也就是傳說中的「女媧補天」。 這么解釋「女媧補天」,可能有些朋友們要反駁了,別急,以后有機會我會寫文詳細說此事。本文著重寫時間制度。 《尚書·堯典》:「九族既睦,平章百姓。百姓昭明,協和萬邦。黎民于變時雍。乃命羲和,欽若昊天,歷象日月星辰,敬授人時。分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷。寅賓出日,平秩東作。日中,星鳥,以殷仲春。厥民析,鳥獸孳尾。申命羲叔,宅南極,曰交阯。寅敬致日,平秩南為。日永,星火,以正仲夏。厥民因,鳥獸希革。分命和仲,宅西土,曰昧谷。寅餞納日,平秩西成。宵中,星虛,以殷仲秋。厥民夷,鳥獸毛毨。申命和叔,宅朔方,曰幽都。寅在易日,平秩朔伏。日短,星昴,以正仲冬。厥民隩,鳥獸鷸毛。」 這段話講堯帝之時,政治安定之后,堯帝派人測量天文,制定歷法,頒布天下。 也就是說,中國的歷法一開始就與天文脫離不了關系,時間制度的設計并非有意的人為設定,比如非要一年五百天,那就不符合一年三百六十五天的周期性了,但是除了年月日的時間非人為設定外,量化還不得不靠人為設計,特別是小時間單位。而要想像堯帝那樣頒布天下使用人人皆懂的歷法,必須先有一個人人皆懂歷法的文化現象,亦即,人人皆知天文。事實上也是如此。 顧炎武的《日知錄》里講「三代以上,人人皆知天文」,這并非顧炎武亂說的,三代(夏商周)以上,每個人都可以通過生存的環境比如山、水等作為坐標給予觀測天文,然后推算歷法。 堯帝時期著名的《擊缶歌》也可以佐證普通百姓對于時間觀測而生活中運用自如的概念。「日出而作,日落而息,耕田而食,鑿井而飲,帝力于我何有哉?」《擊缶歌》  紀年月日: 干支紀年法。 所謂干支紀年法,以十天干、十二地支為組合成為六十組數據用來紀年。相信大家都不陌生。 干支紀年,《世本》中記載始于黃帝,夏代、商代帝王名多采用干支。諸如孔甲、帝辛、太戊、武丁。 太歲紀年法。 太歲,亦即木星。古天文學家將周天分為十二次,亦即「星紀、或玄枵、娵訾、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、析木」,木星在周天上運行有順行和逆行,周期大概為十二年一周期,所以將木星每運行一個次時,用來表示一年紀年,在殷商時期已經使用了,春秋戰國時期已經非常普及了。 但是,實際上木星運行并非十二年,而是11.8622年,所以每一個周期十二次用完會超過一點點,累積86年之后會多出一個星次,這種情況被稱之為「超辰或超次」。 太歲運行到十二星次,有專門的名字,困敦、赤奮若、攝提格、單閼、執徐、大荒落、敦牂、協洽、涒灘、作噩、閹茂、大淵獻。《爾雅·釋天》曰:「太歲在子曰困敦,太歲在丑曰赤奮若,太歲在寅曰攝提格......」什么意思呢,木星運行到星紀星次時,叫做困敦,運行到娵訾星次是,叫做赤奮若,以此類推。 也就是說,太歲紀年法可以與干支紀元法有個基本的對照關系,久而久之,十二星次太歲名被視為地支的別稱。屈原在《楚辭》中寫道「攝提貞于孟陬兮,惟庚寅吾以降」,屈原用的就是歲星紀年法,歲星在寅曰攝提格,孟陬為寅月,屈原生于寅年寅月寅日,這也是他自豪的一點。 同時也發明了十個對照干支的歲星名,叫「歲陽」。亦即閼逢、旃蒙、柔兆、強圉、著雍、屠維、上章、重光、玄黓、昭陽。《爾雅·釋天》:「歲星在甲曰閼逢、歲星在乙曰旃蒙、歲星在丙曰柔兆......」 當然還有另外的版本: 天干 甲:焉逢 乙:端蒙 丙:游兆 丁:強梧 戊:徒維 己:祝犁 庚:商橫 辛:昭陽 壬:橫艾 癸:尚章 地支 子:困敦 丑:赤奮若 寅:攝提格 卯:單閼 辰:執徐 巳:大荒落 午:敦牂 未: 協洽 申:涒灘 酉:作噩 戌:閹茂 亥:大淵獻 由于歲陽和十天干對應,歲陰與十二地支對應,基本可以視作干支紀年了。比如后來宋朝的司馬光的《資治通鑒》,采用編年史格式,其編年就是采用的歲星紀年法。比如今年,丙申年,歲星在丙曰柔兆,歲星在申曰涒灘,所以丙申年又可以替換為柔兆涒灘之年。 前面我說到,歲星的運行并非符合十二年,而是11.8622年,86年之后會超辰一次,那么在顓頊歷上,西漢武帝太初元年(前104年)是太歲在丙子,太初歷用超辰法改變為丁丑。漢成帝末年,由劉歆重新編訂的三統歷又把太初元年改變為丙子,把太始二年(前95年)從乙酉改變為丙戌。東漢的歷學者沒用超辰法。所以太歲紀年和干支紀年從太始二年表面一樣。)真正的干支紀年開始實施是王莽之后的事,漢章帝元和二年(公元85年),朝廷下令在全國推行干支紀年,此后通行。 至于月和日,則基本采用干支。其中歲星紀年法中的紀月與現行夏歷紀月同步,只是名字不同。而干支紀月則不是同步的,只與節氣同步。 紀大時間: 對于大時間,根據古六種歷法的規則,十九年設置七個閏月,則十九年為年以上最小的一個單位,稱之為章。以十九年為章,章有七閏,四章為蔀,二十蔀為紀,六十蔀為元。一元則為4560年。 宋朝時期的邵雍,提出元會運世論,把大時間制度規范化。 一元為十二會,一會為三十運,一運為十二世,一世為三十年,一年為十二月,一月為三十日,一日為十二辰。 以十二和三十為間隔進制關系。我畫個表,可以清楚看到其中關系。 根據邵雍的時間制度,今年(西元2016年)為以元經會2302世第3年。 根據邵雍的理論,從天體生成至虛空粉碎共計129600元,一元為129600年,計167,9616,0000年,約是一個大冰河時期。現是第八期比卦,約64776元。 紀小時間: 對于小時間,亦即一日以下的時間制度,古來并無定法,可以說沒有專門的制定,而是根據自然特征來定時。在《禮記》中,將一天分為朝時,日中,夕時。這怎么看都非常像現在的上午、中午、下午三分法。看著極不嚴謹。再細分下,雞初鳴,昏明,大昕,晏朝,昏,日出,日側,見日,逮日。有著濃濃的自然特性和實用特性。 漢朝時,根據《淮南子》記載,將白天分為十五段。「日出于旸谷,浴于咸池,拂于扶桑,是謂晨明。登于扶桑,爰始將行,是謂朏明。至于曲阿,是謂旦明。至于曾泉,是謂蚤食。至于桑野,是謂晏食。至于衡陽,是謂隅中。至于昆吾,是謂正中。至于鳥次,是謂小還。至于悲谷,是謂哺時。至于女紀,是謂大還。至于淵虞,是謂高舂。至于連石,是謂下舂。至于悲泉,爰止其女,爰息其馬,是謂懸車。至于虞淵,是謂黃昏。至于蒙谷,是謂定昏。」 至于夜晚怎么劃分的,《淮南子》沒有記載,如果和白天一樣劃分出十五段,那一天三十段,那么一段約為現在的48分鐘。 而后將十二時辰與俗名固定起來,子時:夜半。丑時:雞鳴,又名荒雞。寅時:平旦。卯時,日出。辰時:食時。巳時:隅中。午時:日中。未時:日昳。申時:哺時。酉時:日入。戌時:黃昏。亥時:人定。 漢朝之前已有漏刻制度,所謂漏刻,「昔黃帝創觀漏水,制器取則,以分晝夜。其后因以命官,《周禮》挈壺氏則其職也。其法,總以百刻,分于晝夜。冬至晝漏四十刻,夜漏六十刻。夏至晝漏六十刻,夜漏四十刻。春秋二分,晝夜各五十刻。日未出前二刻半而明,既沒后二刻半乃昏。減夜五刻,以益晝漏,謂之昏旦。漏刻皆隨氣增損。冬夏二至之間,晝夜長短,凡差二十刻。每差一刻為一箭。冬至互起其首,凡有四十一箭。晝有朝,有禺,有中,有晡,有夕。夜有甲、乙、丙、丁、戊。昏旦有星中。每箭各有其數,皆所以分時代守,更其作役。」《隋書·天文志》 也就是說,采用一個可以漏水的器皿,一天漏多少水用來記時,每個時期不同。并劃分出不同的漏刻制度。古代多為100刻制度,亦即一天分為100刻。但是由于季節的變化,晝夜時間會有所變化,比如夏至日晝長夜短,冬至日晝短夜長。為了方便生活,歷代對每一年不同季節月份的漏刻也有不同的制度。 《鴻范傳》:「冬夏二至之間,一百八十余日,晝夜差二十刻。」二至之后,九日而增損一刻焉。至哀帝時,又改用晝夜一百二十刻,尋亦寢廢。至王莽竊位,又遵行之。光武之初,亦以百刻九日加減法,編于《甲令》,為《常符漏品》。至和帝永元十四年,霍融上言:「官歷率九日增減一刻,不與天相應。或時差至二刻半,不如夏歷漏刻,隨日南北為長短。」乃詔用夏歷漏刻。依日行黃道去極,每差二度四分,為增減一刻。凡用四十八箭,終于魏、晉,相傳不改。 宋何承天以月蝕所在,當日之衡,考驗日宿,知移舊六度。冬至之日,其影極長,測量晷度,知冬至移舊四日。前代諸漏,春分晝長,秋分晝短,差過半刻。皆由氣日不正,所以而然。遂議造漏法。春秋二分,昏旦晝夜漏各五十五刻。齊及梁初,因循不改。至天監六年,武帝以晝夜百刻,分配十二辰,辰得八刻,仍有余分。乃以晝夜為九十六刻,一辰有全刻八焉。至大同十年,又改用一百八刻。依《尚書考靈曜》晝夜三十六頃之數,因而三之。冬至晝漏四十八刻,夜漏六十刻。夏至晝漏七十刻,夜漏三十八刻。春秋二分,晝漏六十刻,夜漏四十八刻。昏旦之數各三刻。先令祖恆為《漏經》,皆依渾天黃道日行去極遠近,為用箭日率。陳文帝天嘉中,亦命舍人硃史造漏,依古百刻為法。周、齊因循魏漏。晉、宋、梁大同,并以百刻分于晝夜。 隋初,用周朝尹公正、馬顯所造《漏經》。至開皇十四年,鄜州司馬袁充上晷影漏刻。充以短影平儀,均布十二辰,立表,隨日影所指辰刻,以驗漏水之節。十二辰刻,互有多少,時正前后,刻亦不同。其二至二分用箭辰刻之法,今列之云。 梁武帝時期,十二辰和百刻制度同時使用,但是100不能被12整除,所以刻與時辰之間出現難以計算的尷尬。所以才有120刻、96刻、108刻之爭。 最終采用了一個時辰八刻,一天九十六刻制度。一刻相當于現在的15分鐘。 夜間專門的計時方法 古代夜間是不許像現在這樣花紅酒綠的,為了不消耗體力保證第二天良好的工作,以及抑制夜間消費,古代的各大王朝都采取「宵禁」制度,所謂宵禁,就是大概到了戌時末亥時初,就必須回家睡覺,不準在外面閑逛,設有夜間巡邏人員,如果被他們抓住有夜生活,會被重罰的。 夜間可以出來的除了巡邏人員,還有打更的。亦即,將夜間分為五個時辰,稱之為五更。 一更(jing):戌時,現晚七點到九點。二更:亥時,現晚九點到十一點。三更:子時,現晚十一點到凌晨一點。四更:丑時,現凌晨一點到三點。五更:寅時,現凌晨三點到五點。五點之后天就亮了,撤銷宵禁。 一個時辰分為八刻,一刻大概十五分鐘,故古時多說某時某刻,諸如一個罪犯背叛死刑,推出去午時三刻斬首。午時三刻就相當于現在11:45,是陽氣最重的時刻,意思是讓罪犯死了連鬼都不能做。 點,更之下的專用時間。 點,古代使用銅壺滴漏計時,以下漏擊點為名。在更之下,有個名叫點的專用時間,一更分為五點,差不多現在的24分鐘。三更兩點,相當于現在所說的深夜11:48。 那么,刻以下呢?刻以下為「字」,關于「字」,廣東廣西的粵語地區和福建廣東的閩南語地區至今仍然使用,如「下午三點十個字」,其意即「十五點五十分」。據語言學家分析,粵語中所保留的「古漢語」特別多,究其原因,蓋因古中原漢人流落嶺南,與中原人久離,其語言沒有與留在中原的人「與時俱進」。「字」以下的分法不詳,據《隋書律歷志》載,秒為古時間單位,秒以下為「忽」;如何換算,書上沒說清楚,只說:「秒如芒這樣細;忽如最細的蜘蛛絲」。 而分以一個時辰120分和96分、108分的不同算法,一般為了方便計算以120分為一個時辰,與現在的分一樣。根據古代度量衡單位通用習慣,分、秒、忽、微、纖、沙。等,時間小數目常以百進制為計算,也就是說,一分鐘等于一百秒,一秒等于一百忽,一忽等于一百微,一微等于一百纖,一纖等于一百沙。 由于分有不同的進制,所以很難精準的對照今日分秒,大抵以120分好計算一些,但秒以下與今日的秒制度不同,故現在的時間制度難以精準的對照古代的時間制度。一般說到某時某刻即可。  古代的時區 時區,是現在才有的概念,當西方人環球之后,1884年,把英國倫敦作為零度經線劃分出來,零度經線以東叫東經,零度經線以西叫西經。零度經線在中國稱之為本初子午線。 其實中國古代把經線叫子午線,一般以長安為本初子午線。古時雖然也發現子午線不同的地方其日出日落有先后,但是并沒以政府名義頒布規定時區。所以當地人就以自己所在地的太陽時為時辰推算。(推算八字的用的就是當地太陽時) 民國時期,中國分為長白時間、中原時間、隴蜀時間、新藏時間、昆侖時間共五個時區。 以中原時間為頒布在國際上的標準時間。中原時間就是現在的東八區北京時間。 中原時區:以東經120度為中央子午線。 隴蜀時區:以東經105度為中央子午線。 新藏時區:以東經90度為中央子午線。 昆侖時區:以東經75(82.5)度為中央子午線。 長白時區:以東經135(127.5)度為中央子午線。 共和國后改全國為統一使用北京時間。使得跨越五個時區的中國使用同一個標準的時間,這在全世界時區制度上,還沒有跨越這么大的時區制度。 星期制度 現在我們使用的休假制度就是采用的星期制度,七天一個周期,每到周五大家就坐不住啦,放假的喜悅沖淡了上班或上學的心情。 然而在中國古代,并沒有采用星期制度作為休假制度,而是采用的旬休制度。所謂旬休,每月分為上旬、中旬、下旬,大概十天一旬,每一旬的最后一天休息,差不多做九休一。 星期制度是古巴比倫的七曜歷,通常認為是唐朝時期由摩尼教傳入中國。并造成一定影響。七曜歷認為金木水火土日月一個周期,一日一曜,稱之為某曜日。 這種稱謂方法由中國傳入日本,至今在日語里面依然使用。其對照關系如下: 月曜日:星期一 火曜日:星期二 水曜日:星期三 木曜日:星期四 金曜日:星期五 土曜日:星期六 日曜日:星期日 這里特別說明一下,七曜星期歷來自巴比倫,由摩尼教傳入,但是七曜的文化或者說稱謂并非來自巴比倫,而是中國自有。 周天來源很早,易經中就有「七日一來復」的說法了,七曜在黃帝內經就有出現「九星懸朗,七曜周旋」。 不過也有人說我國現存最早的歷書,苗族的《七曜歷日》才是最早用七曜歷的,早于易經,也早于巴比倫。 七曜,也稱之為七政,七緯,七耀。指日(太陽)、月(太陰)與金(太白)、木(歲星)、水(辰星)、火(熒惑)、土(填星、鎮星)五大行星。 《書.舜典》:「在璇璣玉衡以齊七政」。 在**戰爭后,西方人大量的在中國生活和工作,他們遵照本國習俗過星期天,在1872年6月,上海《申報》發表社論稱:「西洋各國的星期日休息制度于人生有益,中國應該效仿」。但是當時國人還是只對禮拜日停留在認識階段。 在1907年,最終確定以星期休息制度代替旬休制度,但中國不稱禮拜,而稱星期。(防止用夷變夏文化入侵) |

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖